備中松山藩の藩士達

Contents

三島中洲

1830(天保元.12. 9)~1919. 5.12(大正 8)

漢学者、詩人。名は毅、字は遠叔。号は桐南、のち中洲または絵荘という。窪屋郡中島村に生まれる。

14歳で山田方谷に従学する。29歳のとき昌平黌に入り佐藤一斎に学ぶ。30歳で備中松山藩に仕官し、藩学有終館会頭となり、のち学頭に進む。文久元年(1861)藩学教授の傍ら家塾の虎口溪舎を小高下に起こし、明治初年最も隆盛を極め、学徒は十二藩に及び塾舎常に60~70人を越す。

明治5年(1872)朝廷の召しに応じ法官となる。明治10年大審院判事を退職し漢学塾二松学舎(現二松学舎大学)を創設する。後に、東京帝国大学教授、明治29年東宮侍講となる。大正4年(1915)宮中顧問官となる。

著書に「霞浦游藻」「三日文詩」「論学三百絶」「中洲詩稿」「中洲文稿」「虎口存稿」など多数がある。

みしま ちゅうしゅう《みしま ちゆうしう》

三島 中洲

◇明治の漢学者・教育者。名は毅(キ)、字は遠叔、通称は貞一郎、別号は桐南・絵荘。備中(現:岡山県)生れ。

山田方谷、伊勢の斎藤拙堂(セツドウ)に学び、江戸に出て昌平黌(ショウヘイコウ)に入学し佐藤一斎・安積艮斎(アサカ・コンサイ)に師事。

松山藩に仕え藩学有終館の会頭となる。

明治維新後は新治裁判所長・大審院中判事となる。

1877(明治10)官を辞して東京麹町の自宅に二松学舎を創立。

のち東京高等師範学校(後の東京教育大学)・東京帝国大学古典科の教授や東宮侍講・宮中顧問官となる。

著書は『詩書輯説』・『古今人文集』・『論文三百絶』など。

(4)名は毅。

(19)名は毅(ツヨシ)。

(*)本名「毅」の読み「き」は親族の三島正明氏による。

参照文献:三島正明著『最後の儒者』。

「日本人名辞典」より抜粋

川田甕江

(かわたおうこう)

1830~1896

玉島新町の問屋の次男に生まれた川田甕江は、若くからその学才が認められ、22歳のとき上京、28歳から10年間、江戸松山藩邸で学問を教える。

後には文学博士の称号を受け、東京大学教授、貴族院議員、学士員会員などにも選ばれる。死後、宮中顧問官にもその名を連ね、漢文学者としての名前と、多くの著書を残す。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E7%94%B0%E7%94%95%E6%B1%9F

川田 甕江(かわた おうこう、天保元年(1830年) – 明治29年(1896年)2月2日)は、幕末・明治期の漢学者。本名は剛(ごう)であるが、これは師である山田方谷の命名であり、それ以前は竹次郎と名乗っていた。号は毅卿(きけい)。

備中国浅口郡に生まれる。父は同国玉島の回船問屋であったが幼いうちに両親に先立たれて没落し辛い少年時代を過ごす。玉島で儒学者鎌田玄渓に学んだが、玄渓は甕江の才能に気付いて自ら「師に足らず」と述べて江戸への遊学を勧めた。江戸では佐藤一斎らの下で学びながら、学資のために蔵書を売り、家庭教師をするなどの苦学の末、近江大溝藩の藩儒として100石が与えられる事となった。その時備中松山藩の執政であった陽明学者山田方谷が藩儒として50石で召したいという希望を甕江に伝えてきたのである。甕江は備中松山が故郷に近い事に加えて、わずか数年で松山藩の財政再建を実現させた山田方谷の学識と手腕をこの目で確かめられる好機であると考えて大溝藩の半分の備中松山藩への仕官を決めたのである。安政4年(1857年)28歳の出来事であった(ちなみに甕江の仕官前に彼の評判を聞いた方谷は自分の力量を認めて弟子を江戸に送り出した鎌田玄渓もまた優れた人物であると高く評価して同じく藩の儒臣に招いていた)。

方谷に学問を学んだ甕江は、すぐに頭角を著して門人としては新参ながら江戸藩邸の教授を任されて三島中洲とともに方谷門人の筆頭として扱われるようになった。だが、戊辰戦争では藩主板倉勝静が老中の一人として幕府軍に捕まったために備中松山藩は「朝敵」とされてしまう。甕江は藩兵を密かに備中に引き揚げさせる工作に行っていたが、岡山藩による備中松山占領の方が早く、岡山藩の要求によって藩兵の隊長であった重臣熊田怡が責任を取って切腹させる代わりに他の藩士の罪を免除させるという事になり、甕江が切腹の目付役を務める事になった。その後、方谷の命に従って江戸で出家させる予定であった板倉勝弼の藩主擁立、蝦夷地まで逃れた勝静の捜索などを行い、高齢の方谷に代わって三島中洲とともに藩の存続に尽力した。

藩の存続が決まると、方谷が引退したこともあり甕江は藩を退いて東京(江戸)に昇った。江戸で塾を開いた甕江は薩摩藩の重野安繹と双璧をなすと言われるようになった(この二人に甕江の盟友・三島中洲を加えて「明治の三大文宗」と称された)。この頃、江戸漢学界の第一人者であった安井息軒を訪問した井上毅は安井に「自分に会う暇があるなら川田に会え」と言ったと言われている。

山田方谷に対して尊敬の念を抱いていた木戸孝允は、甕江に方谷の出仕を要請するように依頼した。方谷の引退の意思は固く、木戸の期待には応えられなかったものの、太政官に出仕して大学小博士として重野安繹とともに国史編纂の責任者になれるように推挙したのである。やがて国史編纂構想は太政官内における修史館設置(明治10年(1877年)1月)へと発展する。

だが、甕江と重野の対立はその最初から生じていた。新しい日本の国史を作ろうと意気込む重野に対して甕江は国史編纂よりも史料の収集に力を注ぐべきだと考えていた。更に完璧なものを追求して妥協を許さない重野と気さくで大らか(悪く言えば大雑把)な甕江では性格が全く合わなかったのである。

そのような時に生じたのが『太平記』の扱いを巡る問題であった。重野は『太平記』を創作であって史実ではないと考え、同書にしか記述の無い児島高徳や「桜井の別れ」(楠木正成が死の直前に息子正行との訣別を行う場面)は国史に載せるべきではないと唱えたのに対して、甕江は『太平記』に対する史料批判を行わずに初めから創作と決め付けるべきではないと反対して、両者は激しく論戦を行い、学者達を2分するかの勢いとなった。その結果、明治14年(1881年)、甕江は修史館を去って宮内省に移る事になった。

この論争について今日の史学史では論争中に甕江が発したとされる「事実の詮索過ぎて忠君孝子地下に涙し…」という発言が一人歩きして、甕江が歴史学を「名教道徳」に従属させて国家に不都合な歴史の存在を否定しようとしたという評価がされている。だが、甕江自身の経歴から見れば甕江もまた重野同様に実証主義を取り、それゆえに独善的に陥りがちであった重野の手法を批判してより慎重な史料批判を求めたのが論争の実態である。むしろ、その後の国学者や神道関係者、国粋主義者によって甕江の発言を都合よく利用して重野や久米邦武の追い落としを図った事や、激しい論争のために多くの人間を巻き込んだ派閥論争へと変質してしまい、互いに妥協の出来ないところまで行き着いてしまった事が、日本の史学史にとって大きな不幸であったといえよう。

その後、明治17年(1884年)に東京帝国大学教授となると、華族女学院校長・帝室博物館理事・貴族院議員(勅選)を歴任して、明治26年(1893年)には東宮(後の大正天皇)の侍講に任じられたのである。その一方で、旧主であった板倉勝静を度々訪れてはその相談相手となり、死の間際には「死後も自分の側近でいて欲しい」と勝静から懇願されて、勝静の墓の隣に甕江の墓が設置される事となった。

かつて甕江を取り立てた木戸孝允の死後、甕江は勅命によって木戸の墓碑銘を起草するように命じられた。ところが、甕江の性分と仕事の多忙さからかその筆は進まずに明治29年(1896年)に甕江が死去したときには未だ完成をみていなかった(それを知った盟友・三島中洲が慌てて未完の部分を継ぎ足して完成させたといわれている)。政府では甕江が東宮侍講を務めた事から贈位や授爵を検討していた。ところが、木戸の後継者を自負する山縣有朋が甕江が未だに勅命である筈の木戸の墓碑銘作成を終えていない事や逆に老中として新政府軍と戦った板倉勝静の隣に墓が築かれている事を知って激怒し、甕江は朝敵・備中松山藩の重臣であって贈位・授爵に値しないと強硬に唱えたためにその事は取りやめとなったのである。

歌人で住友財閥の要職を務めた川田順は3男にあたる。また玄孫(孫の孫)には元歌手の佐良直美がいる。

進鴻渓

しんこうけい

(1821~1884)

進鴻渓 肖像写真 進家所蔵

方谷の門人には多くの優秀な人物がいる、三島中洲や川田甕江はその代表的な人物であるが、彼らの先輩で当時方谷の一番弟子だった人物が進鴻渓である。

名は漸(すすむ)。通称は昌一郎(しょういちろう)。鴻渓は号である。

進は三島中洲より9才年上の兄弟子で三島は進を生涯進先生と読んだ。生まれは阿賀郡唐松村、現在の地名で言う現新見市唐松、新見藩に生まれた進は12歳の時に方谷の師でもある丸川松隠の塾に入門、しかしこの年の8月に松陰が没したため、丸川塾に在籍した期間はごく僅かであった。

学業に熱心だった昌一郎は方谷が私塾「牛麓舎」を開くと真っ先に入門、牛麓舎の一期生に名を連ねた。今に伝わるこの頃の進の逸話に、「あまり熱心に勉学に打ち込んだため病に倒れてしまった進だが、血を吐きながらも書物を手から離さなかった」という物がある。昌一郎はその後も学業に励み、19才からは4年間江戸に遊学、佐藤一斎の門をたたき「昌平黌」に学んだ。

江戸遊学を終えた昌一郎は高梁市川面で私塾を開設、優秀な学者として松山藩内においてじわじわと名声を高めていった、人生乗っているときには次々と良いことが起こる物で、25才にして遂に備中松山藩に3人扶持の藩士として召し抱えられることとなった。さらに31才の時には藩校有終館の会頭に任命され8人扶持となった。

倉敷の神童として生まれ牛麓舎に学び、その後江戸や伊勢に遊学に出ていた三島中洲をスカウトした人物も何を隠そう進昌一郎その人だった。方谷の命をうけた昌一郎は三島が伊勢の斉藤拙堂の塾から帰るのを待ち受け帰るやいなやスカウトした。

この頃の進昌一郎の一面を見ることができるのが河井継之助の唯一の著書「塵壺」である。塵壺の中で進はことあるごとに継之助の面倒を見ている、また継之助も昌一郎に非常に親近感を覚えていた。

順風満帆な人生を送っていた進昌一郎に転機が訪れるのは1861年、40才になってからだった。方谷は昌一郎が自分の眼鏡にかなったとすると、昌一郎に有終館学頭並びに文武目付、さらに松山藩大蔵大臣の補佐役となる吟味役の兼務を命じた。突然3っつもの肩書きが昌一郎の上にのしかかってきた、さらにその3年後には撫育局の総裁に転任となる。

撫育局とは松山藩藩政改革のカナメとなる役所で藩の金を生む松山藩の超重要部門、昌一郎は43にしてその最高責任者に抜擢されてしまった。

ここに方谷の人材徒用の肝がある。じっくりと人物を見極め、その眼鏡にかなうと本人の意向は全く無私で次々と重要部署の責任者として任命する、まるで自分が勝静公からされた配置の所行の仕返しのように(笑)。

そして昌一郎への大抜擢はまだ終わらない、撫育局総裁に続き、今度は松山藩農兵隊1200名の頂点となる農兵頭に任命、進はまさにミニ方谷と言える活躍をした。

この頃の備中松山藩もまた激動期を迎えていた。1861年昌一郎が松山藩銀吟味役に抜擢された頃、松山藩では藩主勝静が江戸幕府の奏番者兼寺社奉行に抜擢され、さらに翌年には幕府の老中に任命された。そしてその6年後には明治維新を迎え、松山藩は城の無血開城に踏み切る、しかし、この舞台においては既に進昌一郎の名前はなかった。

激動の幕末に松山藩の重職を担い続けた昌一郎はこの数年で真っ白に燃えつけてしまったのだろうか、1868年の美袋談判においても表に立ったのは大石隼雄と三島中洲だったし、維新後、藩の再建を図ったのも大石、井上、西郷熊三郎、三島中洲、川田甕江と言ったメンツだった。維新後、新藩主板倉勝弼(いたくらかつすけ)により権大参事に任命されたが、職務を遂行したのはごく僅かな期間にすぐなかった。

明治3年、方谷は備中高梁をはなれ母の生誕の地小坂部の地に去った、この年、昌一郎もまた高梁を去り岡山天城中学、堺の師範学校、さらに栃木の師範学校と教育者として転々と職場を変えた。明治15年には栃木の地元民の願いで栃木義塾を設立し、不思議な縁か門下生として三島中洲の息子三島桂を迎えた。

進の教育者としても包容力は全く衰えておらず、相当に非行に走り中洲を悩ましていた桂は昌一郎の元で更正し、ついには東京大学に入学したと言うからたいした物である。歴史の表舞台として姿を消した進であるが、丸川松隠、山田方谷と続く「表に出ずに教育者として静かに余生を生きる」という師の背中を追い続けたのが進鴻渓という人物であった。

平治9年、山田方谷全集が伝える師方谷と進昌一郎の最期の別れはこうだ。

「山田方谷先生は平素より身だしなみに気を遣う方で、どんなときであっても毅然とした姿でなくては人に会う方ではなかった。ある時、進鴻渓先生が方谷先生の病の報を聞きつけ先生の宅を訪問された。

方谷先生曰く『明日、身なりを整えて改めて進君にお会いする、今日お会いすることはできぬが客室にてゆっくりとくつろいで頂くよう伝えてくれ』

この返答を聞いたのはおそらく方谷の妻みどりだったろう、みどりは進に方谷の言葉を伝えた。そして面会を断られた昌一郎を方谷全集はこう伝える。

鴻渓辞謝すること再三、始て之を臥内に延接す・・

昌一郎は何度も何度も頭を下げ、面会を乞うた、切に、切に・・

方谷の翌日の負担を想い、体を想い何度も何度も頭を下げた。

超の付く頑固者の方谷も、この古門人の願いを聞き入れずにはおれなかった。

牛麓舎一期生の進、方谷の改革・葛藤をずっと見てきた、そして自らも教育者としての道を選んだ男、この時師匠と弟子はどんな会話をしたのだろうか。

この年の年の瀬、師匠は静かに息を引き取った。

さて、故郷を遠く離れた栃木で教壇に立つ昌一郎だったが病には勝てなかった、体をこわした昌一郎は栃木を離れ故郷である高梁市川面に帰り私塾を開きこども達を教えた。

明治17年11月21日、享年64才。

進鴻渓は教育者として川面の地で生涯を閉じた。

笑い上戸の豪快な男であったと言う評が今も残る。

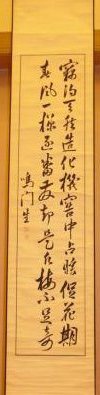

進鴻渓とその息子の書

林富太郎

はやしとみたろう

(1813~1871)

玉島出身、名は保、字は定卿(ていけい)、方谷の高弟であり、牛麓舎門人の中でも年長組に属する。進よりも一つ年上で継之助来藩当時は「武育局」の総裁であった。

明治元年、松山城無血開城ののち、蝦夷地に逃亡したいた藩主「板倉勝静」に東京にて自主を説得した4人の一人、富太郎はその後「藩主を裏切った」という自責の念に駆られ、極度のノイローゼ状態に陥り誰にともなく許しを請いつつ狂死したという。

明治4年3月16日没 享年59歳

熊田恰

くまたあたか

(1825~1868)

熊田恰(くまたあたか)、名は短芳。恰は通称、備中松山城下本丁(現高梁市川端町)に生まれた。有終館で学び、新影流の師範であった父武兵衛のもとで剣術を修めた。恰は松山藩きっての剣の達人で、「不平不満があっても決して怒ってはならない。怒りは武士の恥である」というのが口癖だった、門人は数百人に上り、いかなる場合でも平常心を失わない人格者であったと伝わる。

ある時、熊田部隊に「方谷の住居を警護せよ」という命が下った事がある。

このころ方谷は藩政改革のまっただ中、緊縮政策と屯田政策により一部の藩士にはすこぶる評判が悪く、暗殺の噂も市中を横行していた。方谷警護の人選に当たる恰に対し、ある部下がこう言った。

「君主のために馬前に戦死するのは本望だが、同じ藩士を守って暴徒に倒されたとあっては不面目この上ない」

恰はこれに対しこう言った。

「同じ藩士と思うのは誤りである。藩侯第一の宝物を守護せよと言う君主の厳命であり、たとえ死に至るともそれは御馬前の討ち死にと何ら異なることはない。」

部下はこの一言に服従し、それ以後不平を言うことはなかったという。

1862年11月、備中松山藩は長州征伐に出陣、恰は一番手隊長を命じられ玉島港から広島に向かった。恰に率いる勝静親衛隊は当時幕府軍最強といわれ、16門の新鋭大砲を装備したその姿は多くの友軍を驚かせた。

「見る人驚く板倉の大筒、小筒打ち普べ天晴れかいな」という民謡が今も伝わる、この時歌われた「五万石でも松山様は御陣羽織が虎」という軍歌もまた、今でも高梁で秋祭りなどで歌い続けられている。

戦いの後、勝静から帰藩を命じられ、玉島(現倉敷市玉島)まで帰ったが、ここで岡山藩の征討をうけ、配下一五〇余名の助命を請い、自刃した。

鎌田玄渓

かまたげんけい

(1818~1892)

備中松山藩士。漢学者。下道郡新本村(現総社市新本)に生まれる。天保一四年(一八四三)には玉島に家塾を開き、この時、川田甕江らが入門している。嘉永六年(一八五三)松山藩が玉島に郷校を設けた時、この教授に任命された。慶応二年(一八六六)には藩校.有終館の督学となり備中松山に住んだ。廃藩後は隠居して再び世に出ることはなかった。

服部犀渓

はっとりさいけい

(1837~1898)

備中松山藩士。漢学者。名は義憲。通称は陽輔。犀渓は号。藩校有終館で学び、山田方谷に従学した。鎌田玄渓、進鴻渓とともに方谷門下の高弟として有名な三渓の一人であった。

有終館教授や農兵頭などを歴任した。明治維新後の明治七年(一八七四)に山田方谷の推薦で久米南条郡大戸下村(現橿原町大戸)にあった知本館の教督として教えた。

辻七郎左衛門

(つじひちろうざえもん)

板倉勝静の側用人として、勝静が幼いときから従事している松山藩の重鎮の一人

一時期は松山藩の首相も務めた。著書「艱難実録」は函館の新選組を知る上での貴重な資料となっている。

竹内元太郎

(たけうちげんたろう)

備中松山藩士。文久三年七月以降に入隊し、池田屋事変にも参加している。

竹内は土方部隊として屋外の守備につき 褒賞金十五両を賜った。

その後鳥羽伏見の戦いを経て、江戸に帰還したのちに脱走。

維新後は石川武雄を名乗り一時期旧隊士の岩崎一郎や結城無二三らと交流した。

乙部剛之進

(おとべごうのしん)

?~明治2年5月11日

明治元年9月17日頃入隊、依田織衛の弟といわれる。弁天台場で戦死、墓は市内頼久寺にある。

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

弁天台場で討死した。蝦夷地渡航後は番兵取締役の任に当っていた。

戊申の役に際しては、武部銀次郎と名乗っていた。

依田織衛

(よだおりえ)

天保7年~?明治元年9月17日頃入隊、松山藩士の隊長格、土方俊三や森弥一佐衛門とそりが合わなかったらしく、平隊士として冷遇された。箱館総攻撃時、弁天台場で降伏。

戊申の役に際しては 西村小左衛門(にしむらこざえもん)と名乗った。

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

出生は天保7年・江戸。 藩士十一名を統率して、新選組に入隊した。弁天台場で降伏し、そののち東京に送られ3年1月に放免となった。

本武権平

(もとたけごんぺい)

文政九年~?

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

出生は文政九年・江戸。会計方として従事、箱館総攻撃では、武部銀次郎らと、箱館山から逃げ延びたことが記録されている。幕府軍敗北の後、弘前の薬王院に収容されその後3年1月に放免となった。

古屋丈之助

(ふるやじようのすけ )

嘉永五年~?

元の名は高田錠之助

慶応四年四月、板倉勝静親子が日光南照院に避難した際、古屋は供をして藩邸を出た。以後板倉親子に随行。

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

嘉永五年に江戸で生まれる。藩主勝静の御供番をつとめた。明治二年四月ごろの編成で、第三分隊に所属となり、箱館総攻撃時、弁天台場で降伏、そののち東京に送られ3年1月に放免となった。

尋問を終え放免になった古屋は父高田亘が切腹になったことを知る。失意のまま国に帰りその後本名の高田錠之助を名乗ることなく新選組での通り名古屋を名乗り続けた。

河村八十右衛門

(かわむらやそえもん)

文久一一年~?

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

出生は文政11年に江戸。古屋丈之助と同様弁天台場で降伏し、そののち東京に送られ3年1月に放免となった。

小島造酒之丞

(こじまみきのじょう)

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

西組一番として、市中取締の任にあたった。弁天台場で降伏し、そののち東京に送られ3年1月に放免となった。

矢部兵吾

(やべひようご)

板倉勝静が蝦夷地に渡る際、勝静に同行するため平隊士として入隊。

慶応3年1月前半に、勝静の随臣が体調を崩したため、新選組を離れて勝静に従い、4月には、勝静の箱館脱出に随従して、浦賀にわたっている。

伊藤安右衛門

(いとうやすえもん)

辻七郎左衛門とともに勝静の同行が許された松山藩士、勝静の蝦夷地脱出にも同行している。

コメントを残す