しんこうけい

(1821〜1884)

進鴻渓 肖像写真 進家所蔵

方谷の門人には多くの優秀な人物がいる、三島中洲や川田甕江はその代表的な人物であるが、彼らの先輩で当時方谷の一番弟子だった人物が進鴻渓である。

名は漸(すすむ)。通称は昌一郎(しょういちろう)。鴻渓は号である。

進は三島中洲より9才年上の兄弟子で三島は進を生涯進先生と読んだ。生まれは阿賀郡唐松村、現在の地名で言う現新見市唐松、新見藩に生まれた進は12歳の時に方谷の師でもある丸川松隠の塾に入門、しかしこの年の8月に松陰が没したため、丸川塾に在籍した期間はごく僅かであった。

学業に熱心だった昌一郎は方谷が私塾「牛麓舎」を開くと真っ先に入門、牛麓舎の一期生に名を連ねた。今に伝わるこの頃の進の逸話に、「あまり熱心に勉学に打ち込んだため病に倒れてしまった進だが、血を吐きながらも書物を手から離さなかった」という物がある。昌一郎はその後も学業に励み、19才からは4年間江戸に遊学、佐藤一斎の門をたたき「昌平黌」に学んだ。

江戸遊学を終えた昌一郎は高梁市川面で私塾を開設、優秀な学者として松山藩内においてじわじわと名声を高めていった、人生乗っているときには次々と良いことが起こる物で、25才にして遂に備中松山藩に3人扶持の藩士として召し抱えられることとなった。さらに31才の時には藩校有終館の会頭に任命され8人扶持となった。

倉敷の神童として生まれ牛麓舎に学び、その後江戸や伊勢に遊学に出ていた三島中洲をスカウトした人物も何を隠そう進昌一郎その人だった。方谷の命をうけた昌一郎は三島が伊勢の斉藤拙堂の塾から帰るのを待ち受け帰るやいなやスカウトした。

この頃の進昌一郎の一面を見ることができるのが河井継之助の唯一の著書「塵壺」である。塵壺の中で進はことあるごとに継之助の面倒を見ている、また継之助も昌一郎に非常に親近感を覚えていた。

順風満帆な人生を送っていた進昌一郎に転機が訪れるのは1861年、40才になってからだった。方谷は昌一郎が自分の眼鏡にかなったとすると、昌一郎に有終館学頭並びに文武目付、さらに松山藩大蔵大臣の補佐役となる吟味役の兼務を命じた。突然3っつもの肩書きが昌一郎の上にのしかかってきた、さらにその3年後には撫育局の総裁に転任となる。

撫育局とは松山藩藩政改革のカナメとなる役所で藩の金を生む松山藩の超重要部門、昌一郎は43にしてその最高責任者に抜擢されてしまった。

ここに方谷の人材徒用の肝がある。じっくりと人物を見極め、その眼鏡にかなうと本人の意向は全く無私で次々と重要部署の責任者として任命する、まるで自分が勝静公からされた配置の所行の仕返しのように(笑)。

そして昌一郎への大抜擢はまだ終わらない、撫育局総裁に続き、今度は松山藩農兵隊1200名の頂点となる農兵頭に任命、進はまさにミニ方谷と言える活躍をした。

この頃の備中松山藩もまた激動期を迎えていた。1861年昌一郎が松山藩銀吟味役に抜擢された頃、松山藩では藩主勝静が江戸幕府の奏番者兼寺社奉行に抜擢され、さらに翌年には幕府の老中に任命された。そしてその6年後には明治維新を迎え、松山藩は城の無血開城に踏み切る、しかし、この舞台においては既に進昌一郎の名前はなかった。

激動の幕末に松山藩の重職を担い続けた昌一郎はこの数年で真っ白に燃えつけてしまったのだろうか、1868年の美袋談判においても表に立ったのは大石隼雄と三島中洲だったし、維新後、藩の再建を図ったのも大石、井上、西郷熊三郎、三島中洲、川田甕江と言ったメンツだった。維新後、新藩主板倉勝弼(いたくらかつすけ)により権大参事に任命されたが、職務を遂行したのはごく僅かな期間にすぐなかった。

明治3年、方谷は備中高梁をはなれ母の生誕の地小坂部の地に去った、この年、昌一郎もまた高梁を去り岡山天城中学、堺の師範学校、さらに栃木の師範学校と教育者として転々と職場を変えた。明治15年には栃木の地元民の願いで栃木義塾を設立し、不思議な縁か門下生として三島中洲の息子三島桂を迎えた。

進の教育者としても包容力は全く衰えておらず、相当に非行に走り中洲を悩ましていた桂は昌一郎の元で更正し、ついには東京大学に入学したと言うからたいした物である。歴史の表舞台として姿を消した進であるが、丸川松隠、山田方谷と続く「表に出ずに教育者として静かに余生を生きる」という師の背中を追い続けたのが進鴻渓という人物であった。

平治9年、山田方谷全集が伝える師方谷と進昌一郎の最期の別れはこうだ。

「山田方谷先生は平素より身だしなみに気を遣う方で、どんなときであっても毅然とした姿でなくては人に会う方ではなかった。ある時、進鴻渓先生が方谷先生の病の報を聞きつけ先生の宅を訪問された。

方谷先生曰く『明日、身なりを整えて改めて進君にお会いする、今日お会いすることはできぬが客室にてゆっくりとくつろいで頂くよう伝えてくれ』

この返答を聞いたのはおそらく方谷の妻みどりだったろう、みどりは進に方谷の言葉を伝えた。そして面会を断られた昌一郎を方谷全集はこう伝える。

鴻渓辞謝すること再三、始て之を臥内に延接す・・

昌一郎は何度も何度も頭を下げ、面会を乞うた、切に、切に・・

方谷の翌日の負担を想い、体を想い何度も何度も頭を下げた。

超の付く頑固者の方谷も、この古門人の願いを聞き入れずにはおれなかった。

牛麓舎一期生の進、方谷の改革・葛藤をずっと見てきた、そして自らも教育者としての道を選んだ男、この時師匠と弟子はどんな会話をしたのだろうか。

この年の年の瀬、師匠は静かに息を引き取った。

さて、故郷を遠く離れた栃木で教壇に立つ昌一郎だったが病には勝てなかった、体をこわした昌一郎は栃木を離れ故郷である高梁市川面に帰り私塾を開きこども達を教えた。

明治17年11月21日、享年64才。

進鴻渓は教育者として川面の地で生涯を閉じた。

笑い上戸の豪快な男であったと言う評が今も残る。

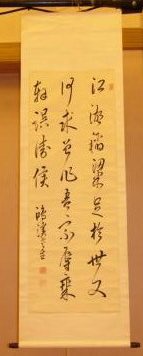

進鴻渓とその息子の書

戸田俊治氏所蔵

このコーナーの写真の転載は著作権法により禁止されています。

Copyright(C) 2001 備中高梁観光案内所